あ

・アイチスカイエキスポ(Aichi Sky Expo)

2024年大会から開催会場となっている聖地。愛知県常滑市にある愛知国際展示場の名称。「ASE」と略される。

・アキュームレーターコンテナ(ACC)

EVクラスの車両におけるバッテリーボックスのこと。別で低電圧用のバッテリーも搭載している。

・アクセラレーション審査(ACCELERATION)

競技の一つ、動的審査に分けられる。75mの直線をいかに早く駆け抜けられるかを測る競技。1000点中100点。日本記録は2023年名古屋大学による3.649秒。ICV記録は2019年千葉大学による3.995秒。

アクセラ、と略される。

・アルミバルク

一部の車両にて、フレームの最後端において用いられる、パイプ構造ではなく別体のアルミ削り出しの構造。正しくは「アルミ-リア-バルクヘッド」となると思われる。軽量化や車両剛性の向上が見込める。

い

・泉大津(いずみおおつ)

大阪府泉大津市の臨海にある「泉大津フェニックス多目的広場」、近畿圏の合同テスト走行会の定番の場所のことを指す。本番コースを設置できる広さが特徴だが、砂利が多い。

・インバーター

電気回路において、直流と交流電流を変換する装置。

学生フォーミュラのEVでは、主に使用される交流モーターにおいて、バッテリーからの直流電流をインバーターで交流に変換してモーターへ送られる。

・インパクトアッテネーター(アイエー、IA)

学生フォーミュラ車両が必ず装着しなければならない前面の衝撃吸収構造。特に走行時は装着が義務とされる。学生フォーミュラの外観上の特徴の一つとなっている。

標準IAとして指定のアルミハニカム製、スチロール製のものがあり、これらは大会においてそのまま使用できる。それ以外の自作品などは、衝撃試験を実施し車検時に承認を得る必要がある。標準IAは複数小口でまとめて購入する必要があるため、しばしはSNSで共同購入の募集が掛けられる。

う

え

・エコパ

2006~2023年に日本大会が開催された会場、静岡県袋井市 小笠山総合運動場の名称。まさに聖地。

いまでもテスト走行会場として用いられる。

・エフィシェンシー審査(EFFICIENCY、効率審査とも)

競技の一つ、動的審査に分けられる。エンデュランス中の燃費or電費を競う競技。1000点中100点。まれにエンデュランス審査と合算されて成績が出される。

・エボサス

サスペンションのプッシュロッドやプルロッドのタイヤ側端をアップライトに固定し、ステアリング操作に応じて左右地上高をを変化させるシステム。POU (Pushrod On Upright)に同じ。国内学生フォーミュラでは、2022年ごろから流行り始めた。

学生フォーミュラでは、コーナー内輪側を押し上げるように設定し、前輪の総グリップを高める目的で使用される。一方F1では、逆にない輪側を下げウィングと地面との距離が変わらないようにし、ダウンフォースを安定させる目的で使用される。

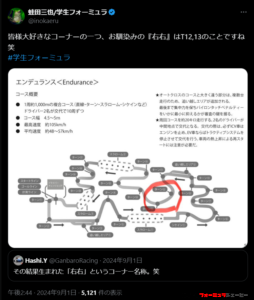

・エンデュランス審査(ENDURANCE)

競技の一つ、動的審査に分けられる。オートクロスを1周つなげたコース約1kmのコースにて、20周を連続走行する競技。車両の耐久性を測る競技だが、得点は総合タイムで決まる。1000点中275点。

・エンデュランスファイナル

最終日の12:30から始まる、エンデュランス最後の6台が出走する枠。オートクロスのトップ6台「ファイナル6」が出走する。例年、土曜日の正午過ぎに設定されるため観客も集まりやすく、大会の最も盛り上がる時間。

(エンデュランスは、おおよそオートクロスの上位が後で出走する)

お

・追い越しエリア(パッシングゾーン)

エンデュランス審査において、混走する他車を追い越すことができる2車線区間。学生フォーミュラでは追い越しが禁止されているが、コース運営スタッフが速度差などを理由に認めた場合のみ、このゾーンで追い越しが行われる。

手順として、遅い前車が青旗を確認するとこのゾーンに入り停車、後車が通常コース側を走行し追い越し、その後グリーンフラッグが降られ停車していた車両は再びコースへと戻り、追い越しが完了する。

・オートクロス審査(AUTOCROSS)

競技の一つ、動的審査に分けられる。約800mのテクニカルなコースをタイムアタックする競技。1000点中125点。現在のAichi Sky Expo会場における日本記録は、2024年京都工芸繊維大学による65.188秒。

か

・ガクエフ、学F

「学生フォーミュラ」の略

・学生フォーミュラ日本大会

日本大会の正式名称。2025年で23回目を数える。海外名は「Formula SAE Japan (FSAEJ)」。

ちなみに2018年までは「全日本」が接頭辞としてついていたが、現在はなしの表記となっている。

関西支部 学生フォーミュラ委員会

自動車技術会 関西支部の中の、学生フォーミュラ活動に特化した学生組織。近畿圏において、テスト走行会の運営や、学生フォーミュラ参加者向けの技術講座などを開催、運営している。同列組織として、FM関東や、中部、東北、九州では自動車技術会学生委員会(学自研)が同じような活動をしている。

き

く

・クラス

チームは車両(パワーユニット)によってICVクラス、EVクラスに参加するか決められ、クラス内順位を争う。ルール上、1学校(1キャンパス)から両方のクラスに出場することもできる。

け

こ

・効率審査(EFFICIENCY、エフィシェンシー審査とも)

競技の一つ、動的審査に分けられる。エンデュランス中の燃費or電費を競う競技。1000点中100点。まれにエンデュランス審査と合算されて成績が出される。

・コスト オーディット(Cost Audit)

コスト審査の一部。コストレポートに記載した内容と車両の状態が異ならないことを現地でチェックする監査(=Audit)。選ばれたチームは大会期間中にこの監査を受け、場合によってはコスト審査の得点の減点ペナルティを受ける。2023年から始まった。

・コスト審査(COST AND MANUFACTURING)

競技の一つ、静的審査に分けられる。正式には「コストと製造(COST AND MANUFACTURING)」という。①車両の価格②コストレポートの正確性③リアルケースシナリオの評価、の3点で審査される。1000点中100点。

・コストレポート(Cost Report)

学生フォーミュラ車両の部品図や設計図。コスト審査に使用される。車両の部品図のため、その分量は膨大。昔は紙提出で、漬物石の代わりに使われた(多分)。

さ

・サイドエンジン方式

ドライバーの横にエンジンを搭載する駆動方式。ちなみに、一般的な学生フォーミュラの駆動方式は、いわゆるMR(ミッドシップエンジン-リアドライブ)方式。

重量物であるエンジンを車両の中心に配置させ、操舵性をよくするために採用される。2009年には、この駆動方式で最も有名な東京大学が総合優勝を果たしている。

し

・シェイクダウン証明

車両が走るに至っていることを示すための提出物。動画で提出する。消火器の携帯など、撮影ルールが細かく決められている。

未提出だと動的審査への出走ができない、重要な提出物の一つ。

・自動車技術会

学生フォーミュラ日本大会を主催する組織。公益社団法人。自技会(ジギカイ)と略される。

・試走会

テストランのこと。学生フォーミュラの中ではこの名称で呼ばれることが多い。

・車検

動的審査へ出走するために必ずクリアしなければならない検査。ルールに適合した車両であるかがチェックされる。技術車検、電気車検(EVのみ)、電子スロットル車検(使用チームのみ)、ドライバーテスト、重量計測、チルト試験、騒音試験(ICVのみ)、レインテスト(電気車検に含む場合もある)、ブレーキ試験、があり、すべてで合格をもらう必要がある。(詳しくは>>審査解説<<へ)

どのモータースポーツでも車検は存在するが、学生フォーミュラでは落検率から存在感は非常に大きい。ちゃんと準備をしなければ、絶対に通過できない。

ごくまれに動的審査に含まれて紹介されることもあるが、もちろん得点はつかない。

・ジャリ(JARI)

日本自動車研究所(Japan Automobile Research Institute)のこと。

学生フォーミュラでは、特に城里テストコースを指す。関東圏で唯一本番コースを設置できる広さを持つテスト走行会場。

・シングルナンバー、シングルゼッケン

一桁台(01~09)のカーナンバーのこと。学生フォーミュラ日本大会は前回大会の成績順でカーナンバーが割り当てられるため、つまりは一桁順位以内であったことを指す。大会目標として、この一桁ナンバーの獲得を目指す際によく使われる。

す

・スキッドパッド審査(SKIDPAD)

競技の一つ、動的審査に分けられる。直径15.25mの円を一周するタイムを競う。1000点中75点。日本記録は2013年上智大学による4.858秒。

スキパ、スキッパなどと略される。

・プレゼンテーション審査(PRESENTATION)

競技の一つ、静的審査に分けられる。自らの学生フォーミュラ車両を販売すると想定して、その販売企画や企画プレゼンの技能を測る審査。1000点中75点。

せ

・静的審査

学生フォーミュラ大会の審査において、車両の走行がないもの。具体的にはプレゼンテーション審査、コスト審査、デザイン審査の3種目。総合得点1000点のうち325点分を占める。

そ

・総合優勝(Oveall Champion)

ICVクラス、EVクラスすべてを合わせた内の優勝者を表す言葉。2025年から総合成績は算出されなくなるため、現在は使用されない。

た

・ダイナミック

動的審査に関するもの、ことを表す。

「ダイナミックエリア」動的審査が行われるエリア。チームメンバーは1度に5人までしか入れない。

「ダイナミックパス」チームに支給される、ダイナミックエリアに入るために必要なパス。

「ダイナミックメンバー」パスを着けダイナミックエリアに入る、選ばれたチームメンバー。

ち

つ

て

・デザイン審査(DESIGN)

競技の一つ、静的審査に分けられる。「英:Design」は設計という意味合いで、車両の設計技能を測る審査。1000点中125点。

・デザインファイナル

デザイン審査において、トップ2~4チームの順位を決める公開の審査。大会5日目の夕方に、会場ステージなどで行われる。「ファイナル」は決勝の意味。

・デフ

学生フォーミュラでは、基本的にLSD、差動制限機構付きデッフェンシャルギアを指す。

専用のLSDが数社から販売されているため、いわゆるオープンデフ車両は国内にはほとんどない。一方でデフロック車両は少しだけ存在する。

・デフロック

ドリフト車両でよくみられる、デフェンシャルギアがなく、駆動左右輪が直結でつながれている構造。

学生フォーミュラでは、軽量化や車両コストを安価にする策などで一部このような車両が存在する。

と

・等価構造計算書(SES)

提出書類の一つ。車両構造の安全性が基準を満たしていることを示すための書類。主にフレーム構造やEVのバッテリー周辺の構造が記載される。SESともいう。

不備や未提出の場合にはエントリーや動的審査への参加可否に関わる、重要書類の一つ。

・動的審査

学生フォーミュラ大会の審査において、車両の走行を有するもの。具体的にはアクセラレーション審査、スキッドパッド審査、オートクロス審査、エンデュランス審査、効率審査の5種目。総合得点1000点のうち675点分を占める。

ごくまれに、車検が含まれることがある。

な

・7ヶ月ルール

「卒業7ヶ月以内なら、社会人であっても属していたチームで学生フォーミュラ大会に出場できる」というルール。卒業時期が異なる海外大会に参加する際の摩擦を解消するために存在する。

日本大会では、これを利用し実力あるドライバーが卒業後に「おかわり」するパターンがたびたびある。

に

ぬ

ね

の

は

・パイロンタッチ

動的競技において、競技中にコースを形作るパイロン(コーン)に接触すること。接触した場合、そのラップ/アタックにタイム加算ペナルティが課される。コース逸脱とはまた異なる。

例として、スキッドパッドでは0.125秒/個、それ以外のアクセラレーション、オートクロス、エンデュランスは2秒/個、が正式結果には加算される。

・バネ下エアロ

車両のバネ下に固定されるエアロデバイス構造。通常のバネ上搭載と違い地面との距離が一定になるため、ダウンフォースが車両姿勢によって増減しないというメリットがある。

学生フォーミュラでは禁止されていないため、京都大学を筆頭に一部チームで採用される。

・パッシングゾーン(追い越しエリア)

エンデュランス審査において、混走する他車を追い越すことができる2車線区間。学生フォーミュラでは追い越しが禁止されているが、コース運営スタッフが速度差などを理由に認めた場合のみ、このゾーンで追い越しが行われる。

手順として、遅い前車が青旗を確認するとこのゾーンに入り停車、後車が通常コース側を走行し追い越し、その後グリーンフラッグが降られ停車していた車両は再びコースへと戻り、追い越しが完了する。

ひ

・ピーゼロ(P0)

動的審査エリアにおいて、スタート/ゴール付近のテントがある場所。「ダイナミック」と呼ばれる場合もある。

コーススタッフがスタート/ゴールの旗振り場所をP0そこからコースに従ってP1、P2…と呼ぶことからきている。

・ピット

2種類の意味で併用される。

「チームが拠点を置くピット」大会会場の屋内エリアや、テストラン会場で車両整備を行う場所。

「動的審査会場でのピット」ドライバー交代などを行うエリア。

ふ

・ファイナル6(シックス)

オートクロスの上位6台を称える、その年の最速の部類にいる車両であることを表す名称。エンデュランスにて、この6台は最も注目度の高い「エンデュランス ファイナル6」という最終日12:30からの枠で出走する。

・フォーミュラSAE(Formula SAE)

学生フォーミュラの海外名称の一つで、1981年にこの名前で始まった。F-SAE、FSAEなどと略す。

現在はアメリカ、オーストラリア、日本を中心とするFormula SAE派と、ヨーロッパや中国などのFormula Student派があり、微妙にルールが異なる。

・フォローアップ

大会や競技に参加できなかったチームに向け、審査員からアドバイスをもらったり、コースの経験走行をすること。学生フォーミュラは実践的教育イベントなので、出場ができなかったチームにこのような手厚い措置が取られる。

主には、フォローアップ走行としてエンデュランス1日目の終了後に走行枠が設けられたり、フォローアップ車検としてアドバイス会などがある。大会ごとに実施するかどうかは異なる。

・プラクティスエリア

大会会場で、練習走行ができる唯一のエリア。20×20mほど。

へ

ほ

ま

み

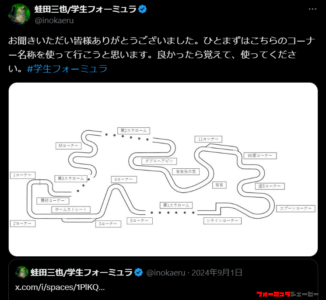

・右右

2024年大会からのAichi Sky Expo会場におけるオートクロス/エンデュランスの名物コーナーのひとつ。大会プログラム上ではターン11,13を指す。高速コーナーが連続し、さらにASE特有の段差もあり、エアロと足回りのバランスが問われるセクションになっている。

大会実況席で解説を務める蛙田氏/橋本氏により命名された。

む

め

も

・ものづくり、デザインコンペティション

学生フォーミュラ日本大会の副題。ちなみに「ものづくり」は英語の副題でも「monozukuri」と訳されている。

や

ゆ

よ

ら

り

・リアルケースシナリオ

コスト審査の項目の一つで、「生産現場での問題点」が投げかけられ、その解決策を口頭試問にて回答するという審査。コスト審査で唯一、書類上の審査ではない項目。

る

れ

・レギュレーション(略:レギュ)

ルール、規則の意味。モータースポーツではこの呼称をされることが多い。

きちんと内容を頭に入れておかないと、車検の通過はできない。

ろ

・636(ろくさんろく)

Kawasaki ZX-6Rのエンジン「ZX636」のこと。2025年現在は近畿圏に採用チームが多く仲間意識が高いこと、また熱狂的なファンが多いため、この呼び名がされる。

直列4気筒エンジン、636cc。

わ

を

ん

A

・ACC(アキュームレーターコンテナ)

EVクラスの車両におけるバッテリーボックスのこと。

・Aichi Sky Expo(アイチスカイエキスポ)

2024年大会から開催会場となっている聖地。愛知県常滑市にある愛知国際展示場の名称。「ASE」と略される。

B

・BOM (ボム、Bills of Materials)

コストレポートの内容の一つで、車両の価格に関する内容を記載した書類。

・Business Plan Proposal (BPP)

事前提出物の一つで、プレゼンテーション審査での発表の概要を記載するもの。2024年以前は「Sales Presentation Document (SPD)」という名前だった。

C

・Cost Report(コストレポート)

学生フォーミュラ車両の部品図や設計図。コスト審査に使用される。車両の部品図のため、その分量は膨大。昔は紙提出で、漬物石の代わりに使われた(多分)。

D

E

・ESA(Electrical Safety Advisor)

EVクラスにおいて、電気や制御系の専門知識を持った教員。EVクラスに参加するにあたってはこのような人物を用意する必要があり、しばしば参加の低い障壁になったりする。

・ESO(Electrical Safety Officer)

EVクラスにおいて、電気安全性の知識を有する学生メンバー。モーターの駆動に使用される高電圧に関する作業をする際の指揮を執る責任者。大会側が提供する安全作業に関する教育を受講し、その後のテストに合格している必要がある。これとは別に、ESAという教員も必要となる。

「ESO」とある黄色い帽子を着用している。

・ETC (Electronic Throttle Control)

電子制御スロットルのこと。ワイヤーではなく電気アクチュエーターにより、アクセルスロットルを動かすシステム。採用する際は、追加で申請やシステム内容の提出が必要になる。

学生フォーミュラでは、この電スロはOKだが、ブレーキのバイワイヤは禁止されている。

・EVENT

種目や競技の意味。「DESIGN EVENT(デザイン審査)」、「AUTOCROSS EVENT(オートクロス審査)」など。

F

・FA (Faculty Adviser)

チームの、いわゆる顧問、監督などに当たる教員。安全面や健康面の引率や指導をする。

本来、学生フォーミュラ活動は学生だけが実行に関わっていくが、たまにFAによる支配的な行動でチームや車両の方針が決まっている事案もうわさに聞いたりする。

・FM関東

自動車技術会 関東支部の中の、学生フォーミュラ活動に特化した学生組織。関東圏において、テスト走行会の運営や、学生フォーミュラ参加者向けの技術講座などを開催、運営している。同列組織として、関西支部学生フォーミュラ委員会や、中部、東北、九州では自動車技術会学生委員会(学自研)が同じような活動をしている。

・Formula SAE(フォーミュラSAE)

学生フォーミュラの海外名称の一つで、1981年にこの名前で始まった。F-SAE、FSAEなどと略す。

現在はアメリカ、オーストラリア、日本を中心とするFormula SAE派と、ヨーロッパや中国などのFormula Student派があり、微妙にルールが異なる。

・Formula SAE Japan

学生フォーミュラ日本大会の海外名称。「FSAEJ」などと略される。

・Formula Student

学生フォーミュラの海外名称の一つで、ヨーロッパや中国を中心に採用されている競技ルール。

日本が採用するFormula SAEとは微妙にルールは異なるが、基本的には同じ。こちらが後発。中国チームが日本大会に来るときには、この違いで車検時に苦労している様子が見られる。

G

H

I

・IA(アイエー、Impact Attenuator)

インパクトアッテネーター、学生フォーミュラ車両が必ず装着しなければならない前面の衝撃吸収構造。特に走行時は装着が義務とされる。学生フォーミュラの外観上の特徴の一つとなっている。

標準IAとして指定のアルミハニカム製、スチロール製のものがあり、これらは大会においてそのまま使用できる。それ以外の自作品などは、衝撃試験を実施し車検時に承認を得る必要がある。標準IAは複数小口でまとめて購入する必要があるため、しばしはSNSで共同購入の募集が掛けられる。

・ICV(アイシーブイ)

内燃エンジン車両(Internal Combustion Vehicle)のこと。学生フォーミュラにおいては、内燃エンジンによって稼働する車両、またはクラスをいう。海外大会ではICE(Internal Combustion Engine)とされる場合もある。

種類としては、これと電気自動車によるEVクラス、海外ではAIを使用した無人車両クラスがある。

J

K

L

M

・M(エム)コーナー

2024年大会からのAichi Sky Expo会場におけるオートクロス/エンデュランスの名物コーナーのひとつ。大会プログラム上ではターン17~19、第2スラローム先の3つのターンを指す。コース上で最もスピードが落ちるコーナー。

大会実況席で解説を務める蛙田氏/橋本氏により命名された。

N

O

P

・P0(ピーゼロ)

動的審査エリアにおいて、スタート/ゴール付近のテントがある場所。「ダイナミック」と呼ばれる場合もある。

コーススタッフがスタート/ゴールの旗振り場所をP0そこからコースに従ってP1、P2…と呼ぶことからきている。

・Pending/Waitingリスト

大会参加を登録したチームリスト。

「Active Registered」登録を完了したチーム、「Pending」参加枠に入っており参加費用の支払い待ちとなっているチーム、「Waiting」90など参加枠上限からあふれたキャンセル待ちとなっているチーム。

・POU (Pushrod On Upright)

サスペンションのプッシュロッドやプルロッドのタイヤ側端をアップライトに固定し、ステアリング操作に応じて左右地上高をを変化させるシステム。エボサスに同じ。国内学生フォーミュラでは、2022年ごろから流行り始めた。

学生フォーミュラでは、コーナー内輪側を押し上げるように設定し、前輪の総グリップを高める目的で使用される。一方F1では、逆にない輪側を下げウィングと地面との距離が変わらないようにし、ダウンフォースを安定させる目的で使用される。

Q

R

・Ready To Move Light

EV車両において、メインフープの頂点付近にあるライト。車両がどんな状態にあるかを表すもので、走行準備完了状態では点滅する。

以前はTSAL(ティーサル)と呼ばれていた。

S

・SES (Structural Equivalency Spreadsheet)

提出書類の一つ。車両構造の安全性が基準を満たしていることを示すための書類。主にフレーム構造やEVのバッテリー周辺の構造が記載される。「等価構造計算書」ともいう。

エントリーや動的審査への出走可否に関わる重要書類の一つ。

ガクセイフォーミュラジェーピーロゴ横長.png)